お知らせ

01.Sep.2020

DISCOVER JAPAN

秋の夜長をどう過ごしますか?

9月になると、だんだんと日が短くなってきます。

9月は、夜が少しずつ長くなってくるので「夜長月(よながづき)」を略して「長月(ながつき)」と言われます。

残暑(ざんしょ)も日ごとに和(やわ)らぎ、朝夕が少しずつ涼しくなり、初秋の季節(きせつ)となっていきます。

日本には、カレンダーに1月・2月…という数字のほか、睦月・如月…という旧暦の和風月名(わふうげつめい)があります。

| 睦月(むつき) 1月 如月(きさらぎ) 2月 弥生(やよい) 3月 卯月(うづき) 4月 皐月(さつき) 5月 水無月(みなづき) 6月 文月(ふみづき/ふづき) 7月 葉月(はづき) 8月 長月(ながつき) 9月 神無月(かんなづき/かみなしづき) 10月 霜月(しもつき) 11月 師走(しわす) 12月 |

Mutsuki (Ichigatsu) Kisaragi (Nigatsu) Yayoi (Sangatsu) Uzuki (Shigatsu) Satsuki (Gogatsu) Minazuki (Rokugatsu) Fumizuki, Fuzuki ( Shichigatsu) Hazuki (Hachigatsu) Nagatsuki (Kugatsu) Kan’nazuki, Kaminashizuki (Jugatsu) Shimotsuki (Juitchifatsu) Shiwasu (Junigatsu) |

あなたは何月生まれですか?

それぞれの月の名前には意味があります。その意味は、日本で月の呼び方を勉強する時にお伝えしますね。

また、秋の味覚(みかく)はおいしいものがいっぱいです。

例えば、葡萄(ぶどう)、梨(なし)、林檎(りんご)、栗(くり)、柿(かき)、秋刀魚(さんま)、薩摩芋(さつまいも)・・・。

食欲(しょくよく)の秋と呼ばれるほど、秋はおいしい野菜や果物がたくさん揃います。ぜひ、旬のおいしさを味わってみてください。

9月1日は、 「防災の日」です。

防災の日とは、「災害等に対処する心構えを準備する」こととした日本の記念日です。

9月1日の日付は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災にちなんだものです。

1.室内の安全チェック

本棚や食器棚、タンスなどは、壁に固定できるグッズで倒れにくい工夫をしておきましょう。まず、住んでいるところの器具などを事前に確認しておきましょう。

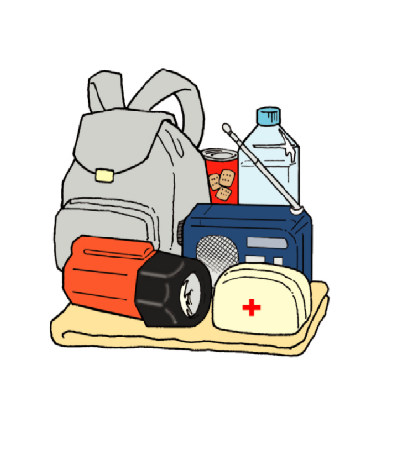

2.備えておきたいアイテムリスト

飲む水:長期保存ができる水を2〜3日分を蓄えておきましょう。

食べ物:2〜3日分の食べ物を蓄えておきましょう。賞味期限のチェックも忘れないでください。

携帯等の端末(Terminal):正確な情報を得るために欠かせません。

懐中電灯(Flashlight):できれば予備の電池も備えておきましょう。

マッチ・ライター:きちんと火がつくかどうか、定期的に点検をしましょう。

軍手(ぐんて):防寒アイテムとしても活躍します。

貴重品:現金などを非常袋にも備えておきましょう。

防寒具・雨具:一枚で防寒、雨よけと兼用で使えるものがあると便利です。

3.安否確認

災害時は、留学生は学校が安否確認を行います。

必ず学校指定のポータルサイトやインスタグラム、Facebookなどで随時情報を確認しましょう。

学校から電話やメールなど安否確認の連絡がある時は、必ず返信するようにしてください。また、母国の家族への連絡も忘れずにしてください。

敬老(けいろう)の日は、長い間、家族(かぞく)や社会のために働いてきたお年寄りの長寿を祝い、うやまい、改めて感謝することを目的として国民の祝日です。敬老の日が祝日になったのは50年前です。

「親孝行したいときには親はなし」ということわざがあります。

分かっているけれども、ふだんは恥ずかしさ、照れくささもあり、なかなか行動に移せない方も多いかもしれません。

「やっておけば良かった・・・」と後悔(こうかい)しないように、今の自分に出来る精一杯の親孝行をしましょうね。

お月見

お月見(つきみ)は旧暦(きゅうれき)の8月15日に月を鑑賞(かんしょう)する行事で、この日の月は「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」、「十五夜(じゅうごや)」、「芋名月(いもめいげつ)」と呼ばれます。 月見の日には、おだんごやお餅(中国では月餅げっぺい)、ススキ、サトイモなどをお供えして月を眺めます。

- ススキ・・・白い尾花(おばな)が稲穂(いねほ)に似ている、魔除け(まよけ)になるという理由で供えるようになりました。

- 月見団子・・・丸い団子(だんご)を月に見立て、感謝の気持ちを表わすそうです。団子の数は十五夜なら15個。ピラミッドのように積んで供えます。これは一番上の団子が霊界(れいかい)との懸け橋になると考えられていたからです。

ぜひ、日本で月見を楽しんでみてください!