お知らせ

03.Aug.2020

DISCOVER JAPAN

京都の夏の風物詩

毎日暑いですね。これから日本は本格的な暑さを迎えます。

今回は、熱中症にならないための予防対策と京都の夏の風物詩をご紹介したいと思います。

熱中症(ねっちゅうしょう)予防対策をしましょう

夏の暑い時間帯に長い間、激しい運動をしたり湿度の高い室内にいると、熱中症にかかりやすくなります。

頭が痛くなったり、意識がもうろうとすると危険です。人間の体は約60%の水分でできています。この水分が必要以上に減ると、脱水し熱中症になってしまいます。のどがかわいた時にはすでに脱水が始まっているので、のどがかわく前に、こまめに水分をとりましょう。

熱中症予防のポイント

- こまめに水分補給する

- エアコン・扇風機を上手に使用する

- シャワーやタオルで身体を冷やす

- 部屋の温度を計る

- 暑いときは無理をしない

- 涼しい服装にする。 外出時には日傘、帽子を着用する

- 部屋の風通しを良くする

- 緊急時・困った時の連絡先を確認する

学校では、必ずマスクを着用することを優先しておりますが、熱中症への考慮もしつつ、臨機応変に対応していきたいと思います。 - 十分な身体的距離を確保する

*心配なことがありましたら、いつでも学校で相談してください。

次のことに気をつけると予防になりますので、覚えておきましょう。

- 暑いときは、はげしい運動をしない。

- 体の調子が悪い時 (寝不足、ごはんを食べていない、疲れているなど) は、無理をしない。

- お茶や、塩分を含むスポーツドリンクなど水分をたくさん取る (塩分が体から不足すると熱疲労からの回復が遅くなると言われています。)

㊟ ひどい熱中症の場合、命にかかわることがあります。熱中症から早く回復するために、風通しのよい涼しいところで、安静にする・体に水をかけて団扇(うちわ)であおいたり、太い血管のあるところに氷をあてたりして、体の熱を取る。反応がおかしいときには、救急車(119番)を呼びましょう。

京野菜(きょうやさい)を知っていますか?

京都で昔からつくられてきた野菜を「京野菜(きょうやさい)」といいます。

伏見(ふしみ)とうかがらし

京野菜の一つで、昔から京都市にある伏見区で作られてきました、細長い形とから味がないのが特徴です。

万願寺(まんがんじ)とうがらし

京都市舞鶴市にある万願寺地区で生まれたことから「万願寺とうからし」と名付けられました。百年ほど前から作られています。

お盆 中京区のある家庭の御膳

| 13日 | 夕方より 小豆のたいたん ささげのおひたし 奈良漬 |

| 14日 | 昼 高野豆腐としいたけとこいもの煮物 なすのおひたし お汁(ふとわかめ) 漬物 どぼ漬 |

| 15日 | 芋茎なます 巻織汁 漬物 夜 おそうめん ひよそばのおひたし |

| 16日 | 早朝 しらむし おとうふの汁 あらめとおあげの煮物 漬物 |

京都のお盆

お盆は、正しくは「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言い、その語源はサンスクリット語の「ullambava(ウランバナ)」(逆さづりの意:地獄で受ける苦しみのひとつ)に由来すると言われています。8月13日に家に迎えたご先祖様を、16日の夜、五山送り火とともに再び冥土(めいど)へ見送ります。昔からの風習が残る京都では、六道まいりや万灯会(まんとうえ)などのお盆行事が行われ、夜には献灯や提灯(ちょうちん)の明かりがともり、幻想的な雰囲気が漂います。

- 京都では、先祖の精霊を「お精霊(しょうらい)さん」と呼びます

- 精霊を迎える伝統行事のひとつが、「六道まいり」です

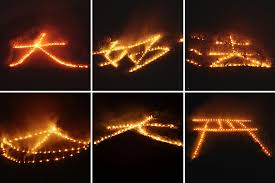

- 精霊を再び冥土へ送り届けるため、五山送り火が行われます

*詳細はホームページ(京都ツウのススメ)に掲載されています。

京都では、毎年8月16日の夜に、お盆の「送り火」の行事として、京都市街を囲む5つの山に、大きな文字や絵をかたどった火が燃やされ、たくさんの見物客でにぎわいます。「大文字」がよく知られますが、「妙法」「船形」「左大文字」「鳥居型」の五つがあり、順に点火されます。夏休みがそろそろ終わるという意味も含まれます。

実はこの「大文字」、京都校の屋上から3つ見ることが出来るんです。どれが見えるかは、是非、京都校へ来て確認してください!

答え:見えるのは、大文字、左大文字、船形